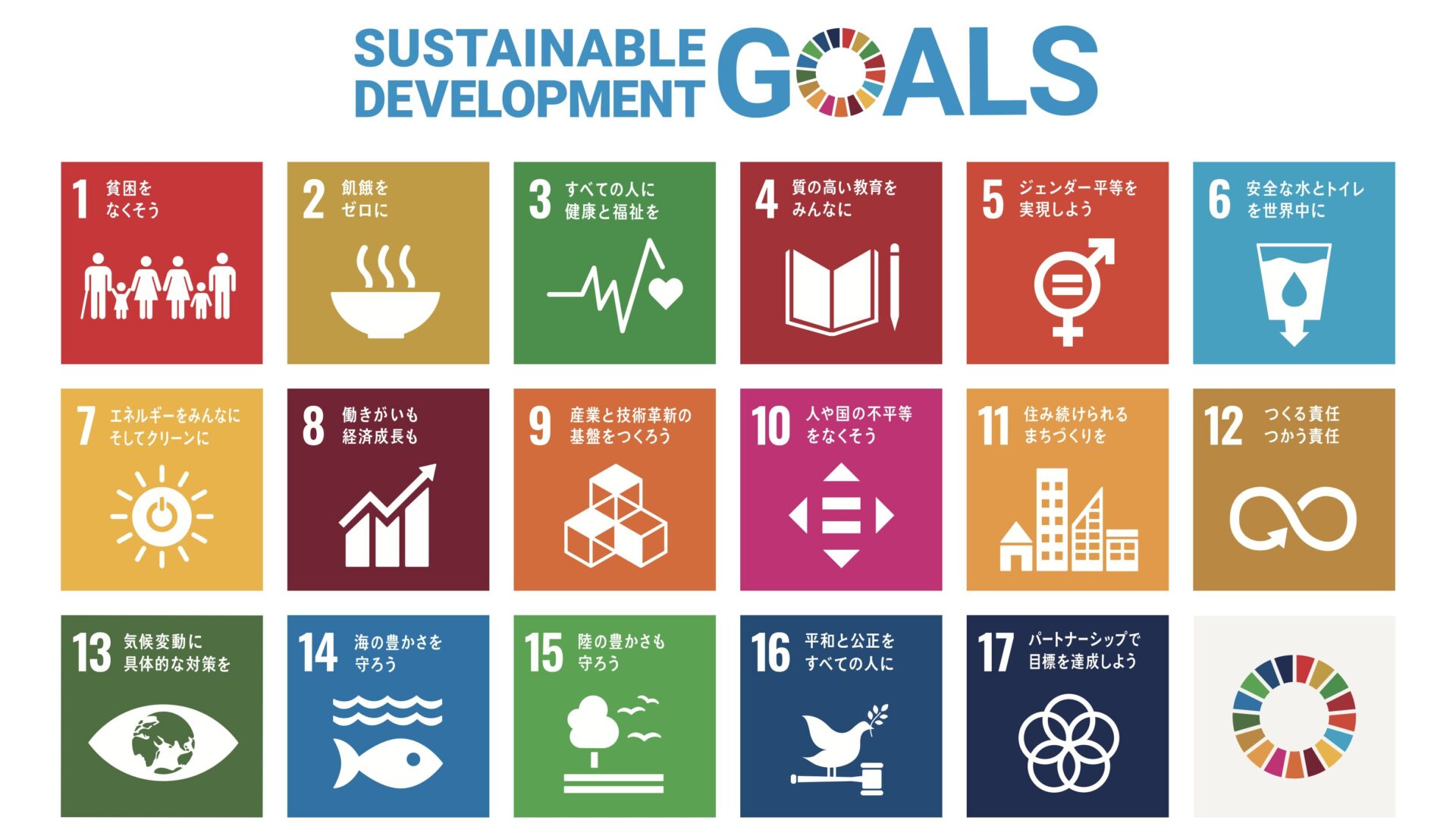

日本ではもはや社会人の常識と言ってもいいほどに浸透しているSDGs(持続可能な開発目標)、あなたは正しく理解できていますか?

いつでもSDGsの目標やターゲットについて確認できるように、17の目標・169のターゲットを一覧にまとめ、わかりやすく解説しました。

また、私たちにとってかけがえのない「水環境」に焦点を当て、より良い世界のためにできることを考えてみましょう。SDGsに無関係な人はいません。

この記事で、あなたもSDGsの目標達成のためにできることがきっと見つかります。

SDGs(持続可能な開発目標)とは

「2030年までに持続可能でよりよい世界を実現しよう」

SDGs(持続可能な開発目標)は、「Sustainable Development Goals」の略で、2015年に国連で採択された国際目標です。SDGsは地球上の全ての人々が平等で豊かな生活を送るため、そして私たちの大切な地球を守るために、17の目標と169のターゲットから構成されています。

「誰一人取り残さない」

現在世界では、貧困や飢餓、不平等や気候変動など、私たち人類が直面している課題は山積みです。

しかし、これらの課題を乗り越え、持続可能な未来を築くために、全ての人々が進むべき方向を明らかにして、一緒に取り組むことが重要です。

SDGsは、地球上の誰一人取り残すことなく、将来も生き物が生き続けられるより良い世界を作るための目標なのです。

SDGsの意義

SDGsは、国際社会が共通の目標に向かって協力することで、世界中の人々が豊かな生活を送ることができる社会を実現するためのものです。そのためには、経済成長、社会開発、環境保護の3つの側面のバランスが大切です。

【SDGs17の目標と経済・社会・生物圏(環境保護)】

経済成長

経済成長は、人々が豊かな生活を送るために必要です。

しかし過去に世界は、経済成長だけを追求し、自然資源の過度な消費や環境汚染などの問題を引き起こしました。

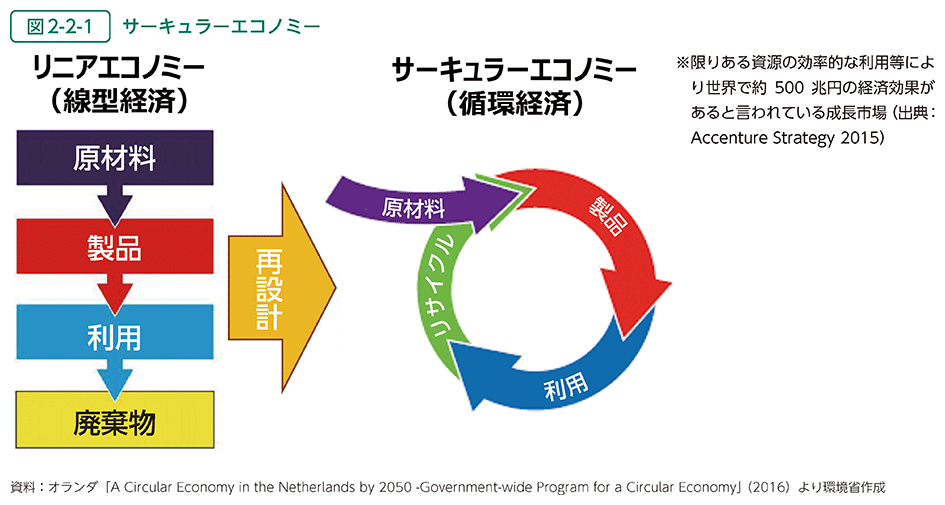

そのため、今後は持続可能なシステムで、将来も経済成長を続けることができる仕組みが必要です。SDGsでは持続可能な経済の仕組みとして循環型経済(サーキュラーエコノミー)※を目指しています。

循環型経済(サーキュラーエコノミー)とは、資源の有効活用と廃棄物の最小化を重視する経済システムのことです。

従来の線形経済では、資源を採掘・生産し、使用後に廃棄物として捨てるという一方向の流れでした。

しかし、サーキュラーエコノミーでは、資源の循環を促し、廃棄物を再利用することで、資源の枯渇や環境問題の解決につながると期待されています。

社会開発

社会開発※は、すべての人々が公平に生活できる社会を作るために重要です。人類がこれまで築いてきた社会の仕組みの中には、多くの不平等も存在します。

不平等が拡大すると、社会不安や紛争が発生するリスクが高くなり、社会全体の発展や繁栄にも悪影響を及ぼす可能性があります。

また、これまで社会開発を進める過程で、自然環境が破壊されることがありました。今後は、全ての人々が公平にチャンスを得られ、自然環境も守られるような社会開発を目指すべきです。

【日本の消費者が今後の社会において重要と感じること】

また、日本では今後の社会開発として、

- 人口減少・高齢化

- 生産性向上

- 都市と地方の格差問題

なども解決すべき重要な課題です。これらの課題は、SDGsの目標が達成されれば、同時に解決される可能性があります。

SDGsの目標達成への取り組みは、世界だけでなく日本の社会開発を推進し、持続可能な社会の実現に貢献することにもつながります。

持続可能な世界のためには、世界のすべての国々で、それぞれの特性に合わせた社会開発が必要なのです。

「社会開発」という言葉は、1960年代に国連が提唱した「人間の社会開発」という概念から生まれた言葉です。

この概念は、経済開発だけでなく、教育、保健、社会保障などの社会分野における発展も重要であると主張するものでした。

その後、世界中で広く受け入れられ、多くの国が社会開発を推進する政策を実施しています。日本でも、1970年代以降、社会開発に関する政策が積極的に実施されてきました。

環境保護

環境保護は、この先もずっと生き物が地球に住み続けるために必要なものです。空気や水、食料、住まいなど、私たちの生活に必要なものはすべて自然環境から得られています。

しかし、これまで私たちの活動によって、大気や水、土壌などの環境が汚染されたり、生物の生息地が破壊されたりしました。

これが原因で、

- 大気・水質・土壌などの汚染

- 植物・動物の種の絶滅(生物多様性の減少)

- 地球温暖化や気候変動

などの深刻な問題を招いています。私たちは持続可能な社会を築くために、環境保護に積極的に取り組む必要があります。

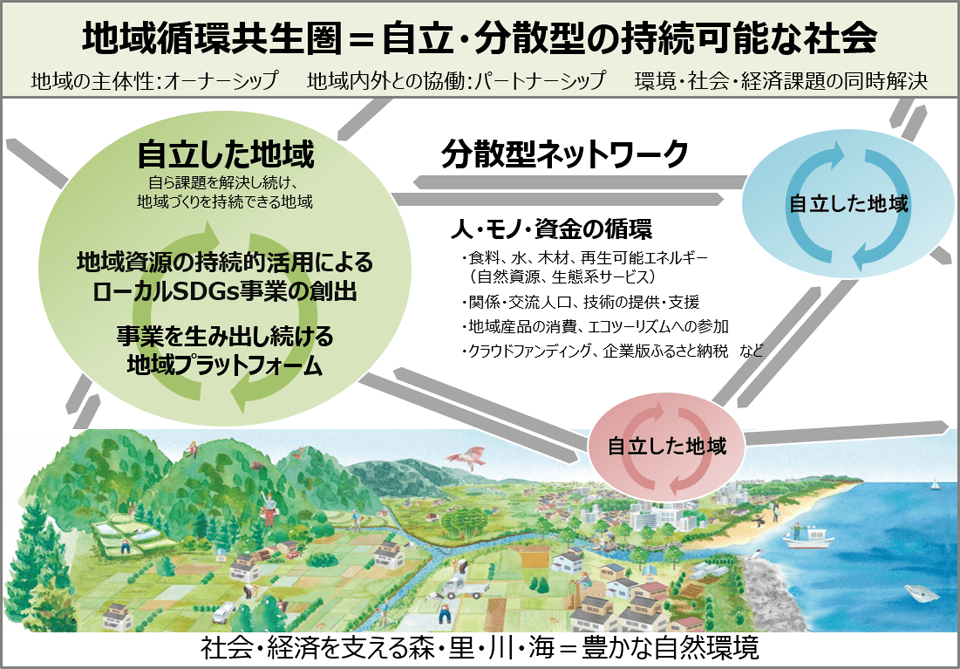

【地域循環共生圏とは】

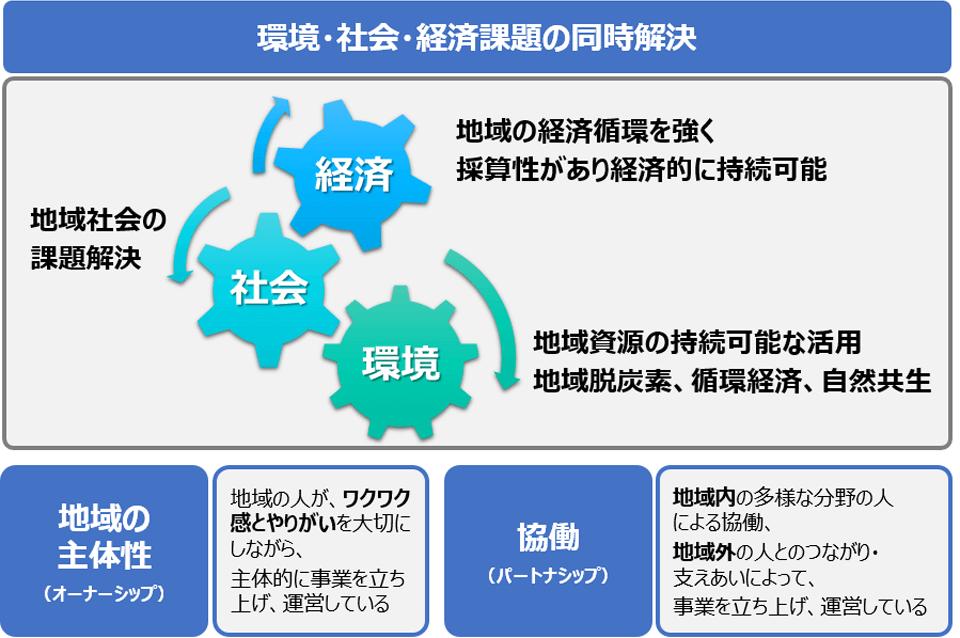

日本では、自然資源を持続可能な形で活用し、環境保護と経済・社会の課題を同時に解決する地域循環共生圏という取り組みが進められています。

地域内外の人々が協力し、持続可能な事業を生み出すことで、地域の個性を活かした支え合いのネットワークが形成されます。これにより、地域ごとの課題解決や特性を活かした地域づくりが進み、SDGsの目標達成にも貢献します。

- 地域の農産物や食品を活用した地産地消の推進

- 地域の廃棄物を資源として再利用・再生利用する取り組み

などの取り組みを通じて、日本の環境保護と地域の持続可能性の両立を目指します。

SDGsの取り組みは、このように地域、またはそれよりも小さな単位での取り組みも非常に重要です。

【地域循環共生圏で環境・社会・経済課題の同時解決】

★この章のまとめ★

SDGsは、私たちが直面する全ての課題を解決し、誰もが豊かに暮らせる世界を作るための17の目標です。

これは世界共通の目標であり、世界中の誰一人取り残さず、誰一人無関係ではありません。

現在、地球と人類が直面している大きな課題の数々を根本的に解決するためには、すべての国や地域、そして人々が、力を合わせて取り組む必要があります。次の章ではSDGsの目標一覧で、17の目標を確認しましょう。*1)

SDGs17の目標を一覧で確認しよう!

SDGsは目標の背後にある理念と目指すべき方向性を理解することで、その重要性を実感することができます。

- なぜこの目標が世界に必要なのか

- そのためにどのような取り組みができるのか

- 目標が達成されるとどのように改善されるのか

を確認していきましょう。

▼次の見出しへジャンプする

「SDGs17の目標にはどのようなターゲットがあるの?」

SDGs目標1「貧困をなくそう」

経済的な格差や社会的な排除を解消し、全ての人々が豊かに暮らせる社会を目指します。

貧困は教育や健康、雇用などの機会を奪い、暴力や紛争の原因にもなります。

【SDGs目標1「貧困をなくそう」のために必要なこと】

- 雇用創出

- 社会保障制度の拡充

- 教育機会の拡大

- 格差の是正

この目標を達成することで、誰もが食料を得られ、健康で幸せに暮らせる社会が実現します。

SDGs目標2「飢餓をゼロに」

飢餓を撲滅し、安全で栄養価の高い食料を全ての人々に供給することを目標とします。

食料が不足すると、健康や成長に悪影響を与え、貧困や紛争の原因にもなります。

【SDGs目標2「飢餓をゼロに」のために必要なこと】

- 食料生産の効率化

- 農業技術の普及

- 食料の輸送・流通の改善

- 貧困や不平等の是正

この目標を達成することで、誰もが十分な食料を得られ、健康で幸せに暮らせる社会が実現します。

SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」

健康な生活を促進し、全ての年齢層が健康に過ごせる環境を作ります。健康で幸せに暮らせることは、人間としての権利であり、持続可能な開発の基礎となります。

【SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」のために必要なこと】

- 予防接種の普及

- 医療格差の解消

- 医療費の負担軽減

- メンタルヘルスのケア

- 健康的な生活習慣の推進

この目標を達成することで、誰もが健康で幸せに暮らし。教育や仕事などの機会を十分に活用できる社会を実現することができます。

SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」

全ての人々が公平かつ質の高い教育を受けられるようにし、学習の機会を広げます。

教育は、人々の可能性を最大限に引き出すために必要です。教育を受けることで、知識やスキルを身につけ、自分の夢を実現したり、社会に貢献したりすることができます。

【SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」のために必要なこと】

- 幼児教育の普及

- 義務教育の延長

- 職業教育の充実

- 教員の質の向上

この目標を達成することで、誰もが自分の可能性を最大限に引き出し、社会で活躍できるようになります。

SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」

ジェンダー平等を実現することは、男女だけでなく、性的少数者や異なる文化や背景を持つ人々にも公平な機会を提供することを目指します。

ジェンダー平等が実現されていないと、女性や性的少数者などは教育や仕事などの機会が制限されたり、貧困や差別などの問題に直面しやすくなったります。

【SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」のために必要なこと】

- 教育の普及と意識啓発活動の実施

- 差別や偏見に対する啓発活動の実施

- 法律や政策の改革(ジェンダー差別を禁止する法律の制定、参政権の保護など)

- 企業や組織におけるダイバーシティの尊重と平等な機会の提供

ジェンダー平等が実現されることで、偏見や差別がなくなり、個々の能力や選択に基づいた自由な生き方が尊重される社会が築かれます。これは、個人の幸福感や自己実現が促進されるだけでなく、社会全体の公正さや平和な関係の構築のために重要です。

SDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」

すべての人が安全に管理された水と衛生施設を利用できるようにし、水不足や水質汚染の問題を解決します。安全な水とトイレがなければ、飲料水と衛生の確保が難しいだけでなく、感染症の流行を招いたり、水を確保するために重労働を強いられたりと、様々な問題が発生します。

【SDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」のために必要なこと】

- 水源の保護

- 水の浄化

- トイレの設置と維持

- 衛生教育の普及

安全な水とトイレが普及することで、人々の健康が改善されるだけでなく、水質汚染や土壌汚染を防ぎ、農業や観光業の発展にも貢献し、社会経済活動が活性化します。

SDGs目標7「エネルギーをみんなに、クリーンに」

持続可能なエネルギーへの移行を推進し、クリーンなエネルギーを全ての人々に提供します。食料や水の確保、医療や教育などの社会サービス、経済活動など、エネルギーは、私たちの生活に欠かせないものです。

また、化石燃料の使用は、地球温暖化や大気汚染などの深刻な環境問題を引き起こしています。

【SDGs目標7「エネルギーをみんなに、クリーンに」のために必要なこと】

- 再生可能エネルギーの普及

- エネルギー効率の向上

- エネルギー格差の解消

全ての人々がクリーンなエネルギーを利用できるようになると、気候変動や大気汚染などの環境問題の解決が進み、人々の生活の質も向上します。それだけでなく、産業や農業などの生産活動が活性化し、経済の発展にもつながります。

SDGs目標8「働きがいも経済成長も」

全ての人々に働きがいと適正な雇用を提供し、持続可能な経済成長を実現します。働きがいのある仕事は、安心して生活するための収入を確保し、社会へ貢献するだけでなく、自己実現の場としても重要です。

【SDGs目標8「働きがいも経済成長も」に必要なこと】

- 雇用の創出

- 労働条件の改善

- 社会保障の充実

働きがいと経済成長を実現することにより、誰もが適切な仕事に就けるようになり、人々の生活の質や経済の発展が向上します。人々の生活が安定するだけでなく、社会全体の持続可能な未来のためにも安定した経済成長は欠かせないものです。

SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」

信頼できる、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラ※を開発することで、

持続可能な産業とイノベーションを促進し、経済の多様化と成長を支援します。

世界では、まだ多くの地域でインフラが整備されていません。また、インフラが老朽化している地域も多く、災害時の被害も懸念されています。

【SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」のために必要なこと】

- インフラの整備・維持・管理

- インフラの技術革新

- 持続可能な産業の促進

産業と技術革新の基盤が作られることにより、産業・ビジネスの活性化だけでなく、環境への負荷を削減や、一部の地域や国が経済的に発展し、他の地域や国が取り残されるという経済の不均衡や貧困の削減につながります。

※インフラ

インフラとは、道路、鉄道、橋、港湾、空港、電力網、水道、通信網など、社会や経済活動に不可欠な施設や設備のことです。

SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」

世界中のすべての人々が、年齢、性別、障がい、人種、民族、経済状況、その他の地位に関係なく、社会的・経済的に公正な社会を構築します。不平等が存在すると、貧困や格差が拡大し、社会の不安定につながるばかりか、人々の生活の質・幸福度の低下や経済の発展にも悪影響を及ぼします。

【SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」に必要なこと】

- 貧困や格差の是正

- ジェンダー平等の推進

- 障がい者への支援

- ダイバーシティの重要性への理解

人や国における不平等が解消されると、貧困や格差が減少し、社会がより公平になるばかりか、社会の不安定性が減少し、持続可能な社会の実現が進みます。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」

すべての人々が、安全で、包摂的で、持続可能な都市や人間居住地に住み続けることができるようにすることを目指します。都市への人口の集中が進み、都市部での住宅問題やインフラストラクチャーの不足が生じています。また、都市の拡大により、自然環境の破壊や生態系の破壊が進行しています。

【SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」のために必要なこと】

- 持続可能な都市計画

- 住宅の改善

- 環境保全と持続可能な利用

住み続けられるまちづくりは、住民のより良い生活や環境に配慮した都市の構築・発展のほか、廃棄物のリサイクル、地域のコミュニティの強化などが期待できます。

SDGs目標12「つくる責任、つかう責任」

持続可能な生産と消費を促進し、資源の効率的な利用と廃棄物の削減を目指します。私たちの消費や生産活動は、地球環境に大きな影響を与えています。資源の枯渇や環境汚染などの問題を解決するため、持続可能な消費と生産の仕組みを再構築することが世界全体の課題です。

また、資源の不均等な分配や労働条件の悪化など、生産・消費の過程で社会的な不平等が生じています。特に途上国や貧困層は、不適切な労働環境や低賃金で働かざるを得ない状況に置かれています。

【SDGs目標12「つくる責任、つかう責任」のために必要なこと】

- 資源効率化の推進

- 循環型経済(サーキュラーエコノミー)の構築

- 持続可能な消費の促進

資源効率化や循環型経済の構築により、資源の枯渇や環境汚染などの問題が解決し、持続可能な経済成長と社会の発展が進みます。また、消費者がエシカルな消費※を選択することにより、労働者の権利や安全な労働環境が守られます。

※エシカルな消費

エシカルな消費とは、人や社会、環境に配慮した消費行動のことです。例えば、環境に優しい素材を使用した商品や、公正な労働条件で作られた製品を選ぶことがエシカルな消費です。

SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」

気候変動に対する影響を軽減し、温室効果ガスの排出を削減するための対策を実施します。気候変動は、気温上昇による極端な気象現象(ハリケーン、洪水、干ばつなど)や海面上昇による浸水など、私たちの安全や生活に直接的な影響を与えます。また、生態系や生物多様性にも悪影響を及ぼし、経済や社会の安定にも深刻な影響を与えます。

【SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」のために必要なこと】

- 温室効果ガスの削減

- 持続可能な交通手段の促進

- エネルギー効率の改善

- 持続可能な農業の推進

- 森林保全・保護・再生

これらの対策が実行されると、気候変動の影響を軽減し、海面上昇や異常気象などの気候変動の影響から、人々の生活や経済活動が守られます。気候変動を抑制し、自然環境を守ることは、持続可能な社会と将来も生き物が住み続けられる地球のために不可欠です。

SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」

海洋資源の持続可能な利用と保全を促進し、海洋生態系の健全性を守ります。海洋には様々な生物が生息しており、生物多様性を守ることは重要です。しかし、過剰な漁業や海洋汚染によって生物多様性が脅かされています。さらに、海洋は私たちにとって重要な食料を育む場であり、二酸化炭素の吸収や熱の吸収によって、気候変動の緩和にも役立っています。

【SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」のために必要なこと】

- 持続可能な漁業

- 海洋汚染の削減

- 海洋保護区の設立

海洋の汚染や資源枯渇が防止されることで、海洋環境が保全され、人々の健康や生活、経済活動が守られます。 それだけでなく、海洋の健康状態を保つことで、海洋生物の絶滅リスクが減り、生態系のバランスが回復するとともに、気候変動の影響を軽減し、地球温暖化の緩和に貢献します。

SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」

陸地の生態系や森林、野生生物を保護し、持続可能な利用を促進することを目指しています。森林は二酸化炭素の吸収や気候調節、自然災害の軽減など多様な役目を担っています。また、現在も世界各地で森林の伐採や開発によって生物多様性が脅かされています。

【SDGs15「陸の豊かさも守ろう」のために必要なこと】

- 森林の保全・保護・再生

- 持続可能な森林利用

- 土壌保全と持続可能な農業・林業※

- 野生生物保護

陸の豊かさを守ることにより、森林による二酸化炭素の吸収量を増やし、気候変動の進行を抑制します。また、森林や野生生物の保護は、絶滅の危機に瀕している生物種の数を減らし、生態系のバランスを保ちます。

※持続可能な農業・林業

従来の単一作物の大量生産型農業は、農薬や化学肥料の大量使用により、土壌・水質の汚染や生物多様性の損失など、さまざまな影響を与えています。現在でも大規模な農地の開発に伴い、森林が伐採されることもあります。持続可能な農業・林業の推進によって、森林の破壊を防ぎ、資源の持続的な利用を実現する必要があります。

SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」

平和で公正な社会を作るためには、暴力や不法行為をなくし、適切な法律を整備し、法律を守ることが大切です。また、誰もが法律にアクセスできるようにすることも重要です。

平和で公正な社会は、すべての人が安心して生活し、持続可能な開発を実現するための基礎となります。しかし、世界では依然として、紛争や暴力により、多くの人が命を落としたり、避難を余儀なくされたりしています。

また、人種や性別、宗教、障害などの理由で、人々を不当に扱う差別行為も、深刻な問題となっています。

【SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」のために必要なこと】

- 紛争や暴力の予防と解決

- 差別や不正の解消

- 効果的で責任ある制度の構築

- 民主的な意思決定の推進

SDGs目標16の達成により、紛争や暴力が減少し、人々の安全が確保されます。また、差別や不正が解消され、すべての人が平等に権利を享受できる社会が実現します。さらに、効果的で責任ある制度が整い、人々の声が反映された社会が築かれることにより、より平和で公正な社会が実現されます。

SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」

国内外の連携と協力を強化し、持続可能な開発のためのパートナーシップを構築します。この目標は、誰一人取り残さない持続可能な社会を実現するために、国や企業、専門家、個人などが相互に協力し合うことの重要性を示しています。

現状では、国や地域の間での連携や協力が不十分なため、単独では難しい課題や問題を共同で解決し、より効果的に目標を達成するためには、国や地域、民間企業、市民社会などの様々な関係者が協力し合うことが不可欠です。

【SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」のために必要なこと】

- 国際協力の強化

- 公私連携の推進

- 市民参画の促進

- SDGsへの深い理解

国や地域の協力により、持続可能な開発の取り組みが強化され、より効果的に課題が解決されます。地球規模の環境問題や貧困削減や社会的な格差の解消が進み、より公平な社会が実現されます。SDGsの目標達成には、パートナーシップがとても重要な鍵となっています。

※目標1〜17のアイコンの出典:農林水産省『SDGs(持続可能な開発目標)17の目標と169のターゲット(外務省仮訳)』

★この章のまとめ★

SDGsの17の目標は、経済、社会、環境の3つの側面から、人類が直面する課題を解決するためのものです。SDGs17の目標を確認することで、普段何気なく暮らしていると気が付かない世界や社会の問題・課題について考えるきっかけになります。

次の章では、それぞれの目標にどのようなターゲットがあるのか、詳しく見ていきましょう。*2)

SDGs17の目標にはどのようなターゲットがあるの?

SDGs17の目標には、169の具体的なターゲットが設定されています。これらのターゲットを把握することで、目標の達成に向けた具体的な取り組みや、どのような行動が有効かを考えることができます。

SDGsのターゲットは全部で169と、とても数が多いです。まずは目標ごとにターゲットの具体的なアクションを簡潔にまとめたもので、内容を理解しておきましょう。

SDGs169のターゲットの具体的なアクション

目標1「貧困をなくそう」

- 1日1.25ドル未満で生活している人をなくす

- 各国で定義されている貧困状態にある人の割合を半減させる

- 貧困層や脆弱層を含むすべての人が、社会保障制度や経済的資源へのアクセスを平等に持つことができるようにする

- 貧困層や脆弱層が気候変動や災害などのリスクに備えられるようにする

- 開発途上国が貧困削減のための取り組みを実施できるように、資金や支援を提供する

- 貧困削減のための取り組みを支援するために、適切な政策や枠組みを構築する

目標2「飢餓をゼロに」

- 飢餓をなくす

- 栄養不良を解消する

- 小規模食料生産者の生産性と所得を向上させる

- 持続可能な食料生産システムを確立する

- 種子や家畜の遺伝的多様性を維持する

- 開発途上国の農業生産能力を向上させる

- 農産物市場の貿易制限や歪みを是正する

- 食料価格の極端な変動を抑制する

目標3「全ての人に健康と福祉を」

- すべての年齢層のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

- 有害な化学物質や、大気・水・土壌の汚染が原因で起こる死亡や病気を大きく減らす

- すべての国で、妊産婦・新生児・小児の死亡率を大幅に削減する

- HIV/エイズ、マラリア、結核などの感染症を根絶し、その他の感染症に対処する

- 非感染性疾患の予防や治療のために、予防・早期発見・治療へのアクセスを拡大する

- 精神保健と福祉へのアクセスを改善する

- 健康増進のためのすべての年齢層の人々に対する教育と意識向上を促進する

- すべての国で、包括的、公正で質の高い保健サービスを、すべての人々が経済的負担なしに利用できるようにする

目標4「質の高い教育をみんなに」

- 2030年までに、すべての男女が、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする

- 2030年までに、すべての若者及び成人が、職業的及び技術教育を含む、質の高い高等教育及び職業教育を受けられるようにする

- 2030年までに、男女平等を達成し、すべての女性及び女子が、あらゆるレベルの教育及び職業訓練の機会に平等にアクセスし、その質を向上させる

- 2030年までに、すべての子どもが、性別、障害、人種、経済的地位、地理的な位置などに関係なく、質の高い早期乳幼児発達、保育及び初等教育を受けられるようにする

目標5「ジェンダー平等を実現しよう」

- あらゆる形態の差別をなくし、すべての女性及び女子の権利を認め、促進する

- ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女子が、あらゆる分野で、あらゆるレベルの意思決定に参加できるようにする

- あらゆる形態の暴力や虐待から女性及び女子を守る

- 妊娠・出産に関連する死亡率を大幅に削減する

目標6「安全な水とトイレを世界中に」

- 2030年までに、すべての人々が、安全で安価な飲料水を利用できるようにする

- 2030年までに、すべての人々が、衛生的で安全なトイレを利用し、公衆衛生施設を適切に利用できるようにする

- 2030年までに、汚染の削減と、廃棄物の管理と適切な処理の拡大を通じて、水の質と量を改善する

目標7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」

- 2030年までに、すべての人々の、安価で信頼できる現代的なエネルギーサービスへのアクセスを拡大する

- 2030年までに、新規の化石燃料による発電所の建設を停止し、再生可能エネルギー源の公正かつ持続可能な拡大を促進する

- 2030年までに、エネルギー効率の向上を大幅に進める

目標8「働きがいも経済成長も」

- すべての人が働きがいのある仕事に就けるようにする

- すべての人の経済的エンパワーメントを促進する

- 持続可能な経済成長を促進する

- 中小企業を支援する

- 国際貿易を促進する

目標9「産業と技術革新に基盤をつくろう」

- 持続可能なインフラを整備する

- イノベーションを促進する

- 産業化を促進する

目標10「人や国の不平等をなくそう」

- 貧困をなくす

- 格差を是正する

- 差別をなくす

目標11「住み続けられるまちづくりを」

- 持続可能なまちづくりを推進する

- 都市の貧困をなくす

- すべての人が、安全で快適なまちで暮らせるようにする

目標12「つくる責任つかう責任」

持続可能な消費と生産を推進する

廃棄物の削減とリサイクルを促進する

天然資源の持続可能な利用を促進する

目標13「気候変動に具体的な対策を」

- 気候変動の影響を緩和する

- 気候変動の影響に適応する

- 気候変動に関する知識や意識を高める

目標14「海の豊かさを守ろう」

- 海洋汚染を防止する

- 海洋資源の持続可能な利用を促進する

- 海洋生態系の保護を促進する

目標15「陸の豊かさを守ろう」

- 森林破壊を食い止める

- 砂漠化を防止する

- 生物多様性を保護する

目標16「平和と公正をすべての人に」

- あらゆる形態の暴力や差別をなくす

- 法の支配を推進する

- すべての人に司法へのアクセスを保障する

目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」

- 持続可能な開発目標の達成に向けた国際協力を強化する

- 持続可能な開発目標の達成に向けた市民社会の参加を促進する

- 持続可能な開発目標の達成に向けたデータや情報の共有を促進する

SDGs169のターゲット

下の表は、外務省訳のSDGs169のターゲットです。詳細なターゲットを知りたい時や、世界規模の問題や課題を知りたい時に役に立ちます。

※▼をタップすると詳細が見られます。

| 2030年までに、現在1日1.25ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。 2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、すべての年齢の男性、女性、子どもの割合を半減させる。 各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 2030年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、すべての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。 2030年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性(レジリエンス)を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。あらゆる次元での貧困を終わらせるための計画や政策を実施するべく、後発開発途上国をはじめとする開発途上国に対して適切かつ予測可能な手段を講じるため、開発協力の強化などを通じて、さまざまな供給源からの相当量の資源の動員を確保する。 貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国、地域及び国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的枠組みを構築する。 | |

| 2030年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。 5歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを2025年までに達成するなど、2030年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。 2030年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。 2030年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。 2020年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクなども通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統的な知識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。 ドーハ開発ラウンドの決議に従い、すべての形態の農産物輸出補助金及び同等の効果を持つすべての輸出措置の並行的撤廃などを通じて、世界の農産物市場における貿易制限や歪みを是正及び防止する。 食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。 | |

| 2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生10万人当たり70人未満に削減する。 すべての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000件中12件以下まで減らし、5歳以下死亡率を少なくとも出生1,000件中25件以下まで減らすことを目指し、2030年までに、新生児及び5歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。 2030年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。 2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスをすべての人々が利用できるようにする。 すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。 2030年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。 すべての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。 また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供する。 同宣言は公衆衛生保護及び、特にすべての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。 開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。 すべての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。 | |

| 2030年までに、すべての子どもが男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 2030年までに、すべての子どもが男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達支援、ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 2030年までに、すべての人々が男女の区別なく、手頃な価格で質の高い技術教育、職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 2030年までに、すべての若者及び大多数(男女ともに)の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 2020年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 2030年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員養成のための国際協力などを通じて、質の高い教員の数を大幅に増加させる。 | |

| あらゆる場所におけるすべての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。人身売買や性的、その他の種類の搾取など、すべての女性及び女児に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除する。 未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除など、あらゆる有害な慣行を撤廃する。 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。国際人口・開発会議(ICPD)の行動計画及び北京行動綱領、ならびにこれらの検証会議の成果文書に従い、性と生殖に関する健康及び権利への普遍的アクセスを確保する。 女性に対し、経済的資源に対する同等の権利、ならびに各国法に従い、オーナーシップ及び土地その他の財産、金融サービス、相続財産、天然資源に対するアクセスを与えるための改革に着手する。 女性の能力強化促進のため、ICTをはじめとする実現技術の活用を強化する。ジェンダー平等の促進、ならびにすべての女性及び女子のあらゆるレベルでの能力強化のための適正な政策及び拘束力のある法規を導入・強化する。 | |

| 2030年までに、すべての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ平等なアクセスを達成する。 2030年までに、すべての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなくす。 女性及び女子、ならびに脆弱な立場にある人々のニーズに特に注意を払う。2030年までに、汚染の減少、投棄廃絶と有害な化学物や物質の放出の最小化、未処理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用の世界的規模での大幅な増加により、水質を改善する。 2030年までに、全セクターにおいて水の利用効率を大幅に改善し、淡水の持続可能な採取及び供給を確保し水不足に対処するとともに、水不足に悩む人々の数を大幅に減少させる。 2030年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆるレベルでの統合水資源管理を実施する。 2020年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼などの水に関連する生態系の保護・回復を行う。 2030年までに、集水、海水淡水化、水の効率的利用、排水処理、リサイクル・再利用技術など、開発途上国における水と衛生分野での活動や計画を対象とした国際協力と能力構築支援を拡大する。 水と衛生に関わる分野の管理向上への地域コミュニティの参加を支援・強化する。 | |

| 2030年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術などのクリーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進するための国際協力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。 2030年までに、各々の支援プログラムに沿って開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、内陸開発途上国のすべての人々に現代的で持続可能なエネルギーサービスを供給できるよう、インフラ拡大と技術向上を行う。 | |

| 各国の状況に応じて、一人当たり経済成長率を持続させる。特に後発開発途上国は少なくとも年率7%の成長率を保つ。 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 2030年までに、世界の消費と生産における資源効率を漸進的に改善させ、先進国主導の下、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組みに従い、経済成長と環境悪化の分断を図る。 2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一労働同一賃金を達成する。 2020年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らす。 強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終らせるための緊急かつ効果的な措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及び撲滅を確保する。 2025年までに児童兵士の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、すべての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を立案し実施する。 国内の金融機関の能力を強化し、すべての人々の銀行取引、保険及び金融サービスへのアクセスを促進・拡大する。後発開発途上国への貿易関連技術支援のための拡大統合フレームワーク(EIF)などを通じた支援を含む、開発途上国、特に後発開発途上国に対する貿易のための援助を拡大する。 2020年までに、若年雇用のための世界的戦略及び国際労働機関(ILO)の仕事に関する世界協定の実施を展開・運用化する。 | |

| すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。 包摂的かつ持続可能な産業化を促進し、2030年までに各国の状況に応じて雇用及びGDPに占める産業セクターの割合を大幅に増加させる。 後発開発途上国については同割合を倍増させる。特に開発途上国における小規模の製造業その他の企業の、安価な資金貸付などの金融サービスやバリューチェーン及び市場への統合へのアクセスを拡大する。 2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。 すべての国々は各国の能力に応じた取組を行う。2030年までにイノベーションを促進させることや100万人当たりの研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出を拡大させるなど、開発途上国をはじめとするすべての国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向上させる。 アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国への金融・テクノロジー・技術の支援強化を通じて、開発途上国における持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラ開発を促進する。 産業の多様化や商品への付加価値創造などに資する政策環境の確保などを通じて、開発途上国の国内における技術開発、研究及びイノベーションを支援する。 後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを大幅に向上させ、2020年までに普遍的かつ安価なインターネット・アクセスを提供できるよう図る。 | |

| 2030年までに、各国の所得下位40%の所得成長率について、国内平均を上回る数値を漸進的に達成し、持続させる。 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、すべての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、ならびに適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。 税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進的に達成する。 世界金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の実施を強化する。 地球規模の国際経済・金融制度の意思決定における開発途上国の参加や発言力を拡大させることにより、より効果的で信用力があり、説明責任のある正当な制度を実現する。 計画に基づき良く管理された移民政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。 世界貿易機関(WTO)協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対する特別かつ異なる待遇の原則を実施する。 各国の国家計画やプログラムに従って、後発開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼開発途上国及び内陸開発途上国を始めとする、ニーズが最も大きい国々への、政府開発援助(ODA)及び海外直接投資を含む資金の流入を促進する。 2030年までに、移住労働者による送金コストを3%未満に引き下げ、コストが5%を越える送金経路を撤廃する。 | |

| 2030年までに、すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。 2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 2030年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。 2030年までに、女性、子ども、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。 2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ(レジリエンス)を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組2015-2030に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。 財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持続可能かつ強靱(レジリエント)な建造物の整備を支援する。 | |

| 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、すべての国々が対策を講じる。 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する、化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。 | |

| すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性(レジリエンス)及び適応力を強化する。 気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。 重要な緩和行動の実施とその実施における透明性確保に関する開発途上国のニーズに対応するため、2020年までにあらゆる供給源から年間1,000億ドルを共同で動員するという、UNFCCCの先進締約国によるコミットメントを実施するとともに、可能な限り速やかに資本を投入して緑の気候基金を本格始動させる。 後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において、女性や青年、地方及び社会的に疎外されたコミュニティに焦点を当てることを含め、気候変動関連の効果的な計画策定と管理のための能力を向上するメカニズムを推進する。 | |

| 2025年までに、海洋堆積物や富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する。 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。 | |

| 2020年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。 2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。 2030年までに、砂漠化に対処し、砂漠化、干ばつ及び洪水の影響を受けた土地などの劣化した土地と土壌を回復し、土地劣化に荷担しない世界の達成に尽力する。 2030年までに持続可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の能力を強化するため、生物多様性を含む山地生態系の保全を確実に行う。自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止し、2020年までに絶滅危惧種を保護し、また絶滅防止するための緊急かつ意味のある対策を講じる。 国際合意に基づき、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を推進するとともに、遺伝資源への適切なアクセスを推進する。 保護の対象となっている動植物種の密猟及び違法取引を撲滅するための緊急対策を講じるとともに、違法な野生生物製品の需要と供給の両面に対処する。 2020年までに、外来種の侵入を防止するとともに、これらの種による陸域・海洋生態系への影響を大幅に減少させるための対策を導入し、さらに優先種の駆除または根絶を行う。 2020年までに、生態系と生物多様性の価値を、国や地方の計画策定、開発プロセス及び貧困削減のための戦略及び会計に組み込む。 生物多様性と生態系の保全と持続的な利用のために、あらゆる資金源からの資金の動員及び大幅な増額を行う。 保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するため、あらゆるレベルのあらゆる供給源から、持続可能な森林経営のための資金の調達と開発途上国への十分なインセンティブ付与のための相当量の資源を動員する。 持続的な生計機会を追求するために地域コミュニティの能力向上を図る等、保護種の密猟及び違法な取引に対処するための努力に対する世界的な支援を強化する。 | |

| あらゆる場所において、すべての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させる。 子どもに対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する。国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、すべての人々に司法への平等なアクセスを提供する。 2030年までに、違法な資金及び武器の取引を大幅に減少させ、奪われた財産の回復及び返還を強化し、あらゆる形態の組織犯罪を根絶する。あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減少させる。 あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させる。 あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保する。 グローバル・ガバナンス機関への開発途上国の参加を拡大・強化する。 2030年までに、すべての人々に出生登録を含む法的な身分証明を提供する。 国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障する。 特に開発途上国において、暴力の防止とテロリズム・犯罪の撲滅に関するあらゆるレベルでの能力構築のため、国際協力などを通じて関連国家機関を強化する。 持続可能な開発のための非差別的な法規及び政策を推進し、実施する。 | |

| 【資金】課税及び徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的な支援なども通じて、国内資源の動員を強化する。 先進国は、開発途上国に対するODAをGNI比0.7%に、後発開発途上国に対するODAをGNI比0.15~0.20%にするという目標を達成するとの多くの国によるコミットメントを含むODAに係るコミットメントを完全に実施する。 ODA供与国が、少なくともGNI比0.20%のODAを後発開発途上国に供与するという目標の設定を検討することを奨励する。 複数の財源から、開発途上国のための追加的資金源を動員する。必要に応じた負債による資金調達、債務救済及び債務再編の促進を目的とした協調的な政策により、開発途上国の長期的な債務の持続可能性の実現を支援し、重債務貧困国(HIPC)の対外債務への対応により債務リスクを軽減する。 後発開発途上国のための投資促進枠組みを導入及び実施する。【技術】科学技術イノベーション(STI)及びこれらへのアクセスに関する南北協力、南南協力及び地域的・国際的な三角協力を向上させる。 また、国連レベルをはじめとする既存のメカニズム間の調整改善や、全世界的な技術促進メカニズムなどを通じて、相互に合意した条件において知識共有を進める。 開発途上国に対し、譲許的・特恵的条件などの相互に合意した有利な条件の下で、環境に配慮した技術の開発、移転、普及及び拡散を促進する。 2017年までに、後発開発途上国のための技術バンク及び科学技術イノベーション能力構築メカニズムを完全運用させ、情報通信技術(ICT)をはじめとする実現技術の利用を強化する。 【能力構築】すべての持続可能な開発目標を実施するための国家計画を支援するべく、南北協力、南南協力及び三角協力などを通じて、開発途上国における効果的かつ的をしぼった能力構築の実施に対する国際的な支援を強化する。 【貿易】ドーハ・ラウンド(DDA)交渉の結果を含めたWTOの下での普遍的でルールに基づいた、差別的でない、公平な多角的貿易体制を促進する。 開発途上国による輸出を大幅に増加させ、特に2020年までに世界の輸出に占める後発開発途上国のシェアを倍増させる。 後発開発途上国からの輸入に対する特恵的な原産地規則が透明で簡略的かつ市場アクセスの円滑化に寄与するものとなるようにすることを含む世界貿易機関(WTO)の決定に矛盾しない形で、すべての後発開発途上国に対し、永続的な無税・無枠の市場アクセスを適時実施する。 【体制面】(政策・制度的整合性)政策協調や政策の首尾一貫性などを通じて、世界的なマクロ経済の安定を促進する。 持続可能な開発のための政策の一貫性を強化する。貧困撲滅と持続可能な開発のための政策の確立・実施にあたっては、各国の政策空間及びリーダーシップを尊重する。(マルチステークホルダー・パートナーシップ) すべての国々、特に開発途上国での持続可能な開発目標の達成を支援すべく、知識、専門的知見、技術及び資金源を動員、共有するマルチステークホルダー・パートナーシップによって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する。 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。(データ、モニタリング、説明責任) 2020年までに、後発開発途上国及び小島嶼開発途上国を含む開発途上国に対する能力構築支援を強化し、所得、性別、年齢、人種、民族、居住資格、障害、地理的位置及びその他各国事情に関連する特性別の質が高く、タイムリーかつ信頼性のある非集計型データの入手可能性を向上させる。 2030年までに、持続可能な開発の進捗状況を測るGDP以外の尺度を開発する既存の取組を更に前進させ、開発途上国における統計に関する能力構築を支援する。 |

引用:農林水産省『SDGs(持続可能な開発目標)17の目標と169のターゲット(外務省仮訳)』*3)

SDGs17の目標が採択された背景

地球は私たちが住む大切な惑星。あなたに命がつながるまでのはるか長い時間を過ごし、そして未来の世代もずっと住む場所です。

しかし、この大切な地球が多くの深刻な問題に直面しています。

飢餓、貧困、環境破壊、不平等…。これらの問題を解決し、将来も地球が住み続けられる場所であるために、私たち人類は今、同じ目標に向かって協力するときです。

世界が一丸となって取り組むべき目標を明確にしたものが、SDGsなのです。

MDGsの不足点

SDGsが採択された背景には、前回の国連の開発目標であるミレニアム開発目標(MDGs)※の達成状況があります。

MDGsは2000年に採択され、2015年までに8つの目標を達成することを目指していました。

【MDGs 8つの目標】

しかし全ての目標が達成されなかったうえ、2015年ごろになると、MDGsでは取り扱われなかった、新たな課題が生じていたのです。

これらの目標は2015年までに、極度の貧困や飢餓の撲滅、初等教育の普及、乳幼児死亡率の削減などの目標は達成されましたが、ジェンダー平等や環境の持続可能性などの目標については依然として課題が残りました。

その後、MDGsで達成されなかった課題や新たな問題の解決は、現在のSDGsに引き継がれています。

例えば、

- 気候変動(地球温暖化や自然災害の頻発)

- 新型コロナウイルス感染症(経済的打撃、飢餓の悪化、医療の不足)

- デジタル格差(情報通信技術(ICT)の発展やデバイスの普及率の格差)

- 食料安全保障(世界人口の増加、農地の減少、気候変動による不作)

などが代表的です。これらの新たな課題も解決する目標も、SDGsには盛り込まれました。

より包括的な持続可能な開発の必要性

MDGsでは経済成長を中心に据えた開発が進められましたが、持続可能な開発を進める必要性が指摘されるようになりました。

持続可能な開発とは、経済的な発展だけでなく、社会的・環境的な側面も考慮し、未来世代にも負担を残さないような開発を進めることを指します。

持続可能な開発の重要性については1980年代後半ごろから認識されるようになりましたが、それが世界的に目標とされ、行動へと移されるまでには時間がかかりました。

MDGsでも、持続可能な消費と生産の推進が目標として掲げられていましたが、その取り組みの内容は十分なものではありませんでした。

★この章のまとめ★

SDGsの前身とも言えるMDGsの反省を生かしつつ、新たな課題・問題の解決に加え、地球や自然についての研究が進んだことで、SDGsは今の形となって採択に至りました。

SDGs目標達成を目指す2030年を、私たちはどのように迎えるのでしょうか?

次の章では、17の目標の中から、私たちの体の60%〜70%を占めると言われる水と、健康に暮らすための衛生管理に重要なトイレについての目標に焦点を当てて、理解を深めましょう。*4)

目標6「安全な水とトイレを世界中に」についてもっと知ろう!

「水」は生命を維持するために必要なもので、私たちの生活には欠かせません。

しかし、世界にはまだ安全な水を手に入れられない人々が数多くいます。

また、清潔なトイレが利用できない環境では、健康や生活の質に大きな影響を与えます。SDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」は、そんな問題を解決するための目標です。

生き物の生活に欠かせない水資源

目標6「安全な水とトイレを世界中に」では、水資源と水循環の重要性が強調されています。

まずは「水資源」について知っておきましょう。

水資源とは、私たちが生活や産業に利用する水のことです。地球上の水の量は約1.4億km³と推定されていますが、そのうちの97.5%は海水で、淡水はわずか2.5%しかありません。さらに、淡水のうち人々が利用できる水はさらに少なく、わずか0.003%程度です。

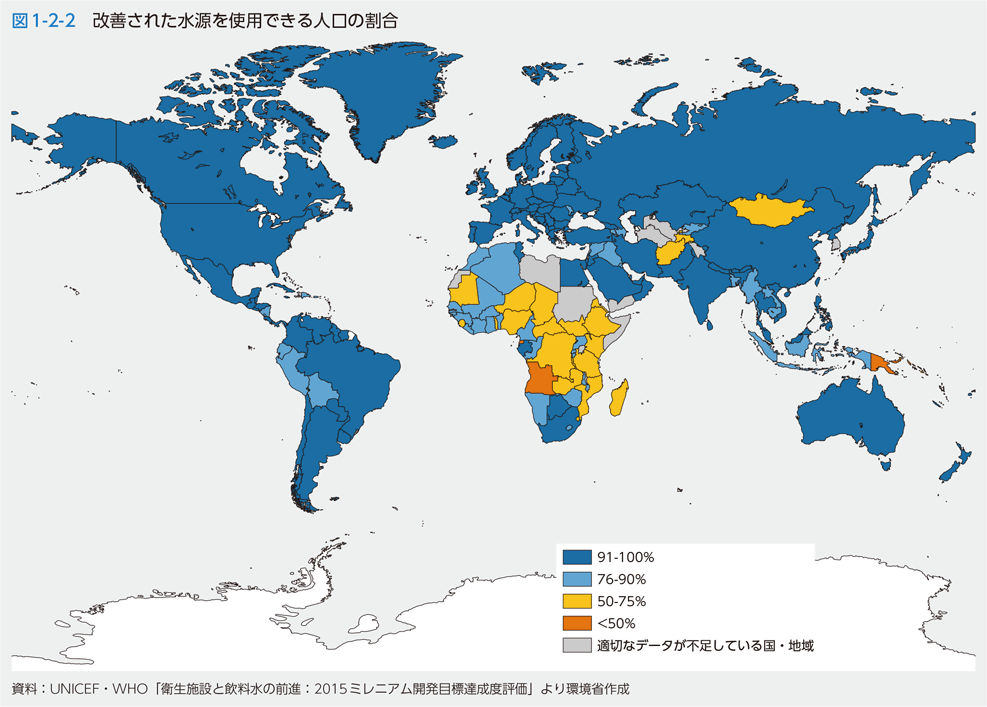

【安全な水を利用できる人口の割合】

世界では、水不足や水汚染といった水資源に関する多くの課題が…。人口の増加や産業の発展により、水の需要が増える一方で、水資源の供給は限られています。

特に、開発途上国では安全な水が利用できない地域も多く、人々は水不足や水の汚染に苦しんでいます。また、水資源が不均衡に分布している地域※もあります。

これらの課題を解決するためには、目標6「安全な水とトイレを世界中に」の目指す、

など、さまざまな取り組みが必要です。これらの取り組みは、すでに世界中のさまざまな地域で実施されています。

水資源の不均衡は、地球上の多くの地域で深刻な問題となっています。一部の地域では水が豊富に存在し、他の地域では水不足が起きています。

これは主に地理的要因や気候条件によるもので、降水量の偏りや水源の不均等な分布が原因です。

水不足が生じる地域では、人々は生活用水や農業用水の確保に苦労し、衛生状態の悪化や食糧危機が発生することもあります。また、水の不均衡は社会経済の不平等や紛争の原因ともなっています。

安全な水とトイレの重要性

私たちは、安全な水とトイレを当たり前のように使っているので、その重要性が伝わりにくいかもしれません。

まずは、想像してみてください。毎日、清潔な水を飲むことができず、安全なトイレが利用できない生活を。

とても不便で、不衛生な生活環境の中で、感染症などへの不安を抱えながらの生活を強いられるかもしれません。しかし、これは現実の世界で今も何百万人もの人々が直面している問題です。

私たちが当たり前だと思っていることが、他の人々にとっては大きな課題なのです。安全な水とトイレがないと、どのような問題が起こるのでしょうか?

病気や感染症のリスクが高まる

汚染された水やトイレは、

などの病気や感染症の原因となります。特に、子どもは免疫力が弱いため、重症化するリスクが高まります。

生活の質が低下する

水やトイレがなければ、遠くの水場まで水を汲みに行かなくてはならないなど、家事や仕事に多くの時間を割かなければならず、生活に支障をきたします。

また、トイレがなければ、女性や子どもは外出時に用を足す場所に困ったり、夜間に外出することが難しくなったりして行動範囲が制限されます。

経済成長の阻害要因になる

農業や工業などの生産活動には、大量の水が必要です。

安全な水を確保できなければ、生産活動が効率化できず、経済成長を阻害する要因となります。

このように、私たちの生活には安全な水とトイレがないと、日常の生活や経済活動に深刻な問題を招いてしまいます。

これらの問題を解決するための代表的な取り組みとして、インドの「スワッチ・バーラト・アビヤン」を紹介します。

インド国内でトイレの普及「スワッチ・バーラト・アビヤン(Swachh Bharat Abhiyan)」

インドのスワッチ・バーラト・アビヤン(Clean India Mission)は、目標6「安全な水とトイレを世界中に」に深いつながりのある重要な取り組みです。

この取り組みは、「清潔なインド運動」とも呼ばれ、インド国内でトイレの普及と衛生状態の改善を目指しています。

【JICA(国際協力機構)の協力でインドに設置されたトイレ】

スワッチ・バーラト・アビヤンの具体的な取り組み

- トイレの建設や改修

政府は、2019年までにすべてのインド人に安全なトイレを提供する目標を掲げ、トイレの建設や改修を進めました。(2014年から2019年にかけて、約1億1,000万個のトイレが建設または改修されました。) - 下水処理施設の整備

下水処理施設を整備することで、汚染された水を浄化し、環境を改善することができます。(2014年から2019年にかけて、約6,000kmの下水処理管が整備されました。) - 啓発活動

安全な水とトイレの重要性について、学校や地域で啓発活動を実施しています。

スワッチ・バーラト・アビヤンの成果

スワッチ・バーラト・アビヤンによって、2014年にはインドのトイレの普及率は46%でしたが、2019年には80%にまで向上しました。

また、下痢症の発生率が減少し、子どもの死亡率も減少しました。子どもの死亡率の減少は、インドの経済成長にも大きく貢献しています。

これらの成果は、インド政府だけでなく、民間企業や市民団体の協力によってもたらされたものです。スワッチ・バーラト・アビヤンは、インドのみならず、世界中の人々にとって、安全な水とトイレの普及を促進するモデルとなる運動の1つです。

★この章のまとめ★

「安全な水とトイレ」は、私たちの生活には欠かせないものです。しかし、世界にはまだそうした環境が整っていない場所がたくさんあります。

この問題を知り、「安全な水とトイレを世界中に」の目標達成に向けて行動を始めましょう。

私たちの命にとってなくてはならない「水」への取り組みから、世界をより良い場所へ変えることができるのです。*5)

日本国内のSDGs目標達成に向けたこれまでの活動と結果

【TOYOTA:ヒト中心の街づくりで、社会課題解決へ。未完成の街、実証実験の街 「Woven City」】

日本は、SDGsの採択当初から目標達成に向けて積極的に取り組んでおり、政府や企業、市民社会が連携して、さまざまな活動が行われています。

SDGsの採択により日本の社会には、

など、さまざまな変化が起きています。この変化のいくつかは、あなたも実感できるものでしょう。

SDGs目標達成に向けた日本政府の取り組み

【福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)】

日本政府は、SDGsに向けて積極的な取り組みを行っています。また、SDGsを達成するために、国内外で協力し、持続可能な未来を実現するための努力をしています。

しかし目標達成に向けては、まだまだ多くの課題があります。日本政府は引き続き、地方自治体や企業、国民一人ひとりと協力しながら、SDGsの目標達成に向けて取り組んでいく方針です。

SDGs推進本部の設置

2015年にSDGsが採択された後、日本政府はまず国内の基盤整備に取り組みました。2016年5月には、総理大臣を本部長、官房長官、外務大臣を副本部長とし、全閣僚を構成員とする「SDGs推進本部」を設置しました。

この本部では、国内実施と国際協力の両面でSDGsの達成に向けた取り組みを行っています。

SDGs実施指針の策定

SDGs推進本部は、「SDGs実施指針」を策定しました。この指針は、日本がSDGsを達成するための具体的な行動計画であり、政府全体での取り組みを示しています。

ビジョンとして、「持続可能で強靱、そして誰一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を目指す」ことを掲げています。

日本が特に注力すべき課題として、

- あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現

- 健康・長寿の達成

- 成長市場※の創出、地域活性化、科学技術イノベーション

- 持続可能で強靭な国土と質の高いインフラの整備

- 省エネ・再生可能エネルギー、防災・気候変動対策、循環型社会

- 生物の多様性、森林、海洋等の環境保護

- 平和で安全、安心できる社会の実現

- SDGs実施推進の体制と手段

の8つを優先課題としました。

※成長市場・・・将来的に発展が期待される産業やビジネスのことです。例えば、再生可能エネルギーやクリーンテクノロジー、デジタルマーケティングなどが成長市場に該当します。

SDGsアクションプラン2023

SDGsアクションプラン2023は、2030年までにSDGsの目標を達成するために、日本政府が行う具体的な施策やその予算額を整理したものです。SDGsアクションプラン2023は、2022年12月に発表されました。

このアクションプランでは、

- 人間

- 地球

- 繁栄

- 平和

- パートナーシップ

の5つの視点から、具体的な施策やその予算額を整理し、各事業の実施によるSDGsへの貢献を「見える化」しています。

また、これまで以上に「誰一人取り残さない」という理念に基づいた取り組みを重要視し、ジェンダー平等や障害者の権利の推進、貧困や飢餓の解消に向けた取り組みが強化されています。

SDGsアクションプラン2023は、日本政府がSDGsの目標達成に向けて、具体的な取り組みを進めていくための今後の指針となるものです。

SDGs目標達成に向けた企業の取り組み

日本の企業もSDGs目標達成に向けてさまざまな取り組みを行っています。2020年代に入ってからは、SDGsは「社会の常識」と言っていいほどに日本の社会に浸透しています。

日本企業の間では、SDGsの目標達成に向けた経営戦略を策定する企業が増えています。その中から、

- トヨタ自動車

- 住友化学

の取り組みを紹介します。

トヨタ自動車「幸せを量産する」

【トヨタの燃料電池自動車(FCEV)※:MIRAI】

トヨタ自動車は、世界最大の自動車メーカーであり、日本を代表する企業です。その製品は世界中で高く評価されており、その技術力と品質には定評があります。

トヨタ自動車は2050年までに、クルマの製造から使用、廃棄に至るまでのライフサイクル全体で、CO2排出量ゼロを達成することを目指しています。そのために、

- 再生可能エネルギーの導入

- 省エネルギー化

- 燃費の向上

などの取り組みを精力的に進めています。

燃料電池自動車(FCEV)は、水素を燃料として使用し、電気を発生させて走る車です。水素と酸素を反応させることで電力を生成し、モーターを動かして走行します。

燃料電池自動車は、電気自動車と比べて短時間での給水や長い走行距離が可能であり、電力の供給が安定しているため、長距離走行や急速な充電が必要な場合に適しています。

また、排出ガスは水蒸気のみであり、環境に優しい車として注目されています。

【燃料電池自動車(FCEV)の仕組み】

さらに、トヨタ自動車は、障害者雇用の拡大や、女性活躍の推進、地域貢献活動などの取り組みも積極的に進めています。また、途上国での教育支援や災害支援など、さまざまな国際的支援活動も行っています。

【トヨタ自動車のSDGsへの取り組みの特徴】

トヨタ自動車のSDGsへの取り組みの特徴として、

- クルマの製造から使用、廃棄に至るまでのライフサイクル※全体で、SDGsの目標達成を目指している

- クルマの製造だけでなく、社会課題の解決にも積極的に取り組んでいる

- 具体的な目標と計画を立て、着実に取り組みを進めている

などが挙げられます。トヨタ自動車のSDGsへの取り組みは、クルマを通じて、持続可能な社会の実現に貢献しています。

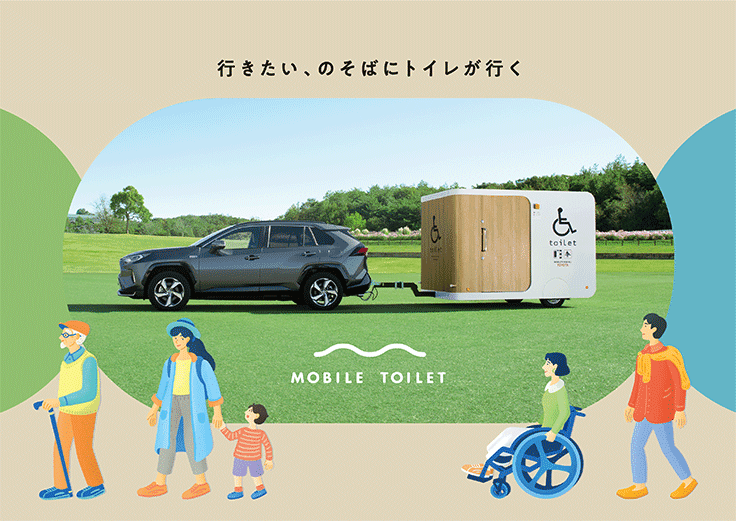

【車いすでの外出の可能性を広げる移動型バリアフリートイレ「モバイルトイレ」】

トヨタは、「Mobility for All(すべての人に移動の自由を)」という理念を掲げています。その一環として、トヨタは快適で衛生的な多機能トイレを搭載した小型車両「モバイルトイレ」を開発しました。

この車両は普通免許でけん引できるため、自由に移動してさまざまな場所に設置することができます。

このようなトヨタの取り組みは、SDGsの一つである「包摂的で持続可能な都市とコミュニティの実現」に貢献しています。誰もが参加できる社会の実現に向けた素晴らしい取り組みです。

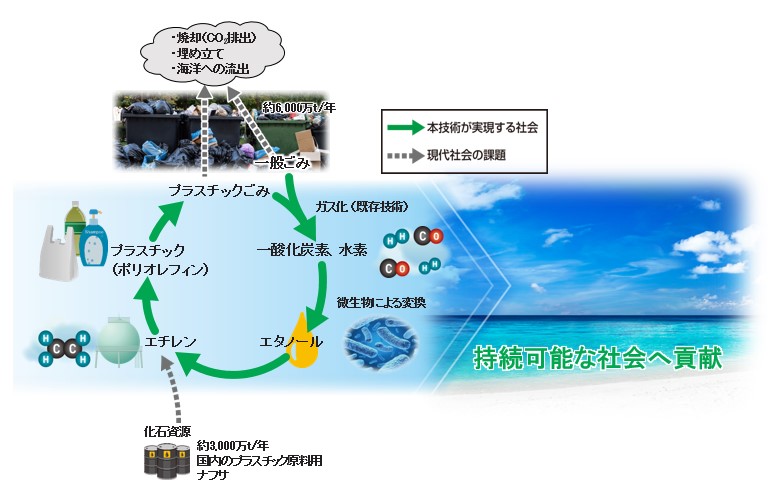

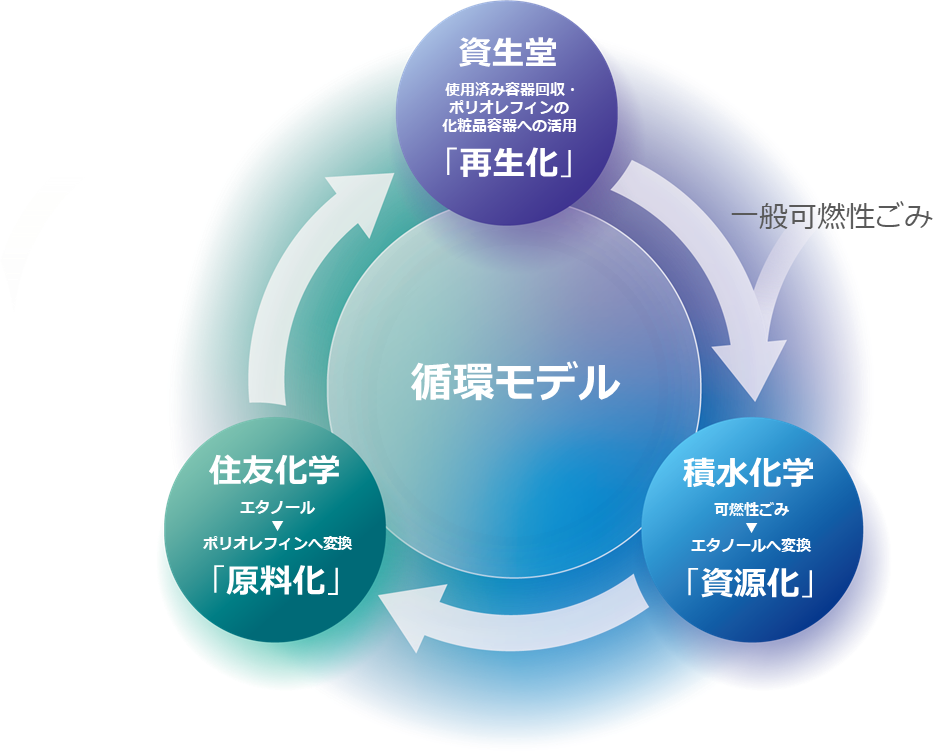

住友化学「プラスチックを循環資源へ」

【住友化学が実現するプラスチック循環】

住友化学は、リサイクルしやすいプラスチックの開発に取り組んでいます。例えば、従来のプラスチックよりもリサイクルしやすいポリプロピレンの開発に成功。

さらに、プラスチックリサイクル技術の開発にも積極的です。これまでリサイクルが困難だった混合プラスチックのリサイクル技術を開発しました。

住友化学のプラスチックリサイクルにおけるSDGsへの取り組みの特徴

住友化学のプラスチックリサイクルは、環境問題の解決に向けた重要な取り組みです。

また、住友化学は積水化学、資生堂と、2023年に、プラスチック製化粧品容器の循環モデル構築に向けた取り組みを開始しました。

この取り組みは、3社がそれぞれの強みを活かして、プラスチック製化粧品容器の分別なしで資源化、原料化、再生を実現するものです。

住友化学・積水化学・資生堂のパートナーシップ

このパートナーシップは、プラスチック製品の循環モデル構築に向けた重要な取り組みです。今後、この取り組みが成功すれば、プラスチック汚染の解決に大きく貢献すると期待されています。

★この章のまとめ★

日本国内ではSDGsの目標達成に向けた取り組みが着実に進んでいることは、普段の生活の中でも気がつく場面がありませんか?

政府や企業、そして個人個人が積極的に取り組み、日本の社会に変化が生まれています。

これからも「持続可能で豊かな未来」に向け、SDGsを道標に進んでいきましょう!*6)

これからのSDGsへの取り組みの展望

日本は、SDGsの達成に向けて、これまでに多くの取り組みを行ってきました。しかし、まだ達成すべき目標は多く残されています。

日本は更なるSDGsへの取り組みを進めることで、近年停滞傾向にある日本の経済成長に活力を取り戻し、世界的に持続可能な社会を実現するためのリーダーシップを発揮することが期待されています。

これからの日本では、政府、企業、市民社会が連携し、SDGsへの理解と取り組みが加速するでしょう。

今後進められる代表的なSDGsへの取り組み

SDGsの目標を達成するために、今後も世界中で、さまざまな取り組みが進められます。その中で、日本が今後、特に注力する取り組みをいくつかご紹介します。

環境保護

地球温暖化や大気汚染などの深刻な環境問題への具体的な対策として、再生可能エネルギーの導入をさらに推進し、太陽光や風力などの自然エネルギーの利用を増やします。

また、循環型社会(サーキュラーエコノミー)の構築を目指し、廃棄物のリサイクルや資源の効果的な利用を進めます。

貧困削減

日本では、年収300万円未満の世帯が約25%を占めており、貧困が深刻化しています。社会的弱者への支援策を充実させることで、生活に困窮する人々の生活を支えます。

また、雇用創出に取り組むことで、働く機会を増やし、貧困の連鎖を断ち切ります。

教育の普及

ICTを活用したオンライン教育の普及を進め、地方の学校でも最新の教育内容にアクセスできる環境を整備します。また、教育格差の解消のため、地域間での教育の共有を促進する取り組みを推進します。

教育は、人々が自分の可能性を最大限に引き出すために欠かせないものです。日本は、教育の機会の拡大によって、ひとりひとりが自分の能力を最大限に発揮できる社会の実現を目指しています。

地方創生

地方創生とは、日本の地方の活性化を目指す取り組みです。現在、都市部に人口や経済が集中しているため、地方では人口減少や経済の停滞といった課題があります。地方創生では、地域の特産品や観光資源を活かし、新しい産業や雇用を生み出すことで地方の魅力を高めます。これにより、地方に住む人々が活気づき、地域全体が活性化することを目指しています。

ジェンダー平等

現在、男女間での格差や偏見がまだまだ存在しています。ジェンダー平等では、女性が社会や職場で活躍できる環境を整えることや、男女の責任や役割を平等に分担することを目指します。これにより、女性が自分の才能を活かし、社会の中で自由に選択できるようになります。

ダイバーシティ

ダイバーシティは、多様性を尊重し、異なる背景や価値観を持つ人々が共存する社会を目指す取り組みです。日本にも、人種や性別、性的指向、障がいなどによる差別や偏見が存在しています。

ダイバーシティでは、多様な人々が互いを理解し、尊重する社会を築くことを目指します。

★この章のまとめ★

日本のSDGsへの取り組みは、政府、企業、市民社会が連携して、着実に前進しています。今後も、これらの取り組みがさらに加速し、誰もが豊かで幸せに暮らせる持続可能な社会に向かって変革を続けるでしょう。

この、どんどん加速する社会の変化に対応するために、私たちは常に新しい情報を知り、学び続けることが大切です。

SDGsの目標達成への第一歩は、「正しい情報を知る」ことから始まるのです。*7)

私たちもSDGsの目標も、全てはつながっている

私たちが暮らす地球は、植物や動物、微生物など、さまざまな生き物が互いにつながり合い、複雑で繊細なバランスを保っています。

私たちが暮らす人間社会も、さまざまな人がつながり合い、直接的・間接的に影響しあって成り立っています。

SDGsの17の目標も、地球や私たち社会の仕組みと同じように、全てがつながり、影響しあっています。

目標やターゲットをよく見ると、重なり合う部分があることに気が付くはずです。例えば、「貧困をなくそう」という目標を達成するためには、「飢餓をゼロにしよう」や「すべての人に健康と福祉を」などの目標の達成も必要です。

私たちのひとりひとりの行動が、この大きなつながりの中で重要な役割を果たすのです。

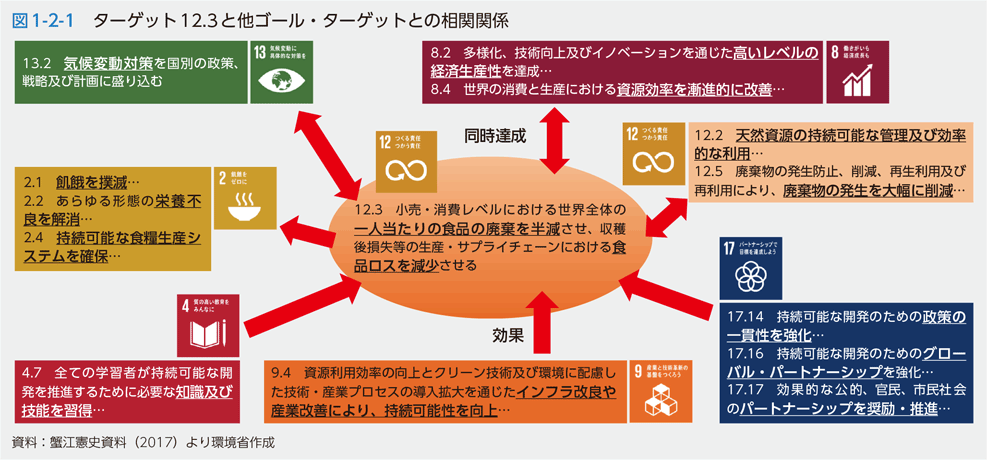

【食品ロスを例とした各ゴール・ターゲットの関係】

SDGsの目標達成は、私たちの未来を決める

SDGsの17の目標は、私たちの生活や地球上の生命と深く結びついています。

これらの目標達成に向かって、世界中の全ての人が、自分のできることから行動を起こすことによって、将来も地球が生き物の住める場所であり続けることができます。

もしもSDGsがなかったら、

など、ひどい状況に陥ってしまう恐れがあります。SDGsの目標は、これらの問題に対処し、持続可能な未来を築くための指針なのです。

★この章のまとめ★

私たち人間だけでなく地球に生きる全ての生き物が、はるか昔から現在まで、命のバトンをつないで来たおかげで生きています。将来もずっとこのリレーをつなげていくために、SDGsは私たちが何に、どう取り組んだらいいのかを示してくれます。

次の章では、SDGs目標達成のために、わたしたちにできることを考えてみましょう。*9)

SDGs目標達成のために、わたしたちにできること

SDGsへの取り組みは、政府や企業だけでなく、あなたにも普段の生活の中でできることがたくさんあります。

世界が持続可能な社会を目指す中、あなたのライフスタイルも持続可能なスタイルに変えていくことが大切です。

あなたにも無理なくできるSDGsへの取り組みを見つけて、将来も住み続けられる地球のために貢献しましょう!

できること1.まずは「意識の変革」を!

私たちは日本という世界的にも安全で設備の整った先進国で暮らしています。そのため、

- 「誰一人取り残さない」

- 「全てがつながっている」

などの、SDGsに取り組むに当たって重要な感覚を持ちにくいかもしれません。しかし、地球の生き物すべてが壮大なエコシステムを支え、循環の中で生きています。

これまでの私たちの生活様式や消費行動は、地球環境に負荷をかけるものが多くありました。これからは、地球とそこに生きる全ての生き物と共生できる社会を構築していく必要があります。

まずは、これまでの意識を改め、自分たちの行動が地球や社会に与える影響を理解しましょう。

できること2.ごみを減らす

【海洋に押し寄せたプラスチックごみ】

ごみを減らすことは、ごみ処理のためのエネルギーや温室効果ガスの排出量削減にもつながり、環境保護のためにとても大切です。ごみを減らすために、

- マイボトルやマイバッグを持参する

- 食べきれる量だけ買う

- リサイクルできる製品を選ぶ

など、無理なくできることから始めましょう。

近年では、プラスチックなどのリサイクル技術も高まり、もはやこれまで「ごみ」として扱われていたものが「資源」になる場合もあります。地域のルールに従って、ごみは適切に処理し、リサイクルできるものは大切な資源として再利用できるように協力しましょう。

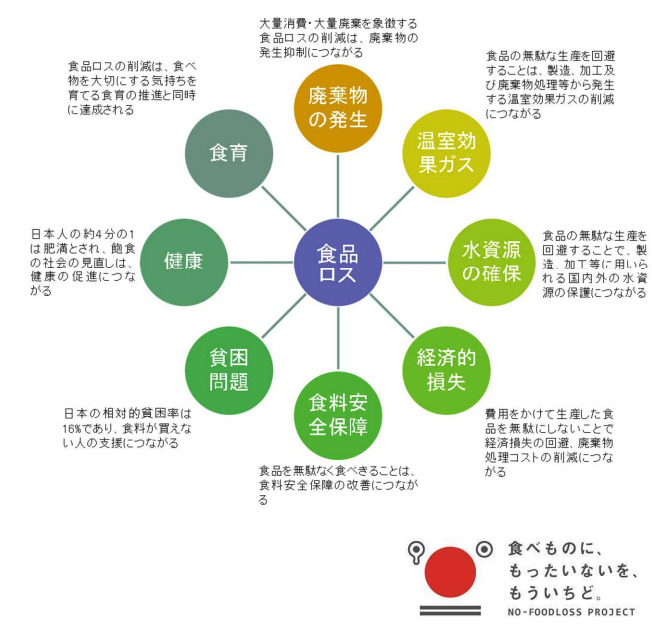

できること3.食べ物を大切にする

食べ物を大切にすることは、食料問題の解決のためにとても大切です。食べ残しを減らすことはごみ問題解決にもつながります。

また、食べ物にもエシカル(倫理的)な消費をすることで、さまざまな社会問題に貢献できます。例えば、

などが、エシカルな選択の代表です。

【食品ロスを減らすことによる効果】

できること4.差別や偏見をなくす

差別や偏見をなくすことは、すべての人にとってより良い社会を実現するためにとても大切です。自分自身が差別や偏見に加担していないか、意識して行動しましょう。

私たちが暮らす社会には、マイクロアグレッション※と呼ばれる、無意識の差別や偏見が存在することもあります。これまでの「あたりまえ」が、知らず知らずのうちに誰かを傷つけているかもしれません。

より良い社会のために、広い視野を持ち、ひとりひとりの尊厳を大切にすることを心がけましょう。

マイクロアグレッションとは、意図的か否かにかかわらず、特定の人や集団に対して、日常の中で何気なくする差別的な言葉や態度のことです。

マイクロアグレッションは、

- 意図的に行われていないことが多い

- 日常生活の中で頻繁に起こる

- 相手を傷つける、または不快にさせる

などが特徴です。

マイクロアグレッションは、本人が悪意を持っていなくても、相手を傷つけたり、不快にさせたり、自信を失わせたりする可能性があります。

できること5.水やエネルギーの節約

水は地球上で最も重要な資源の1つですが、無限にあるわけではありません。だからこそ、私たちは日々の生活で水を無駄にしないように心掛けることが大切です。

例えば、

- 歯磨きをするときやシャワーを浴びるときに水を出しっぱなしにしない

- 洗濯物はできるだけ一度にまとめて洗う

などの小さな取り組みから始めてみましょう。

また、エネルギーも同様です。電気をつけっぱなしにしたり、エアコンや暖房を無駄に使ったりすると、エネルギーが無駄になります。

電気製品は使い終わったら必ずオフにし、部屋の温度も適切な範囲で保つようにしましょう。

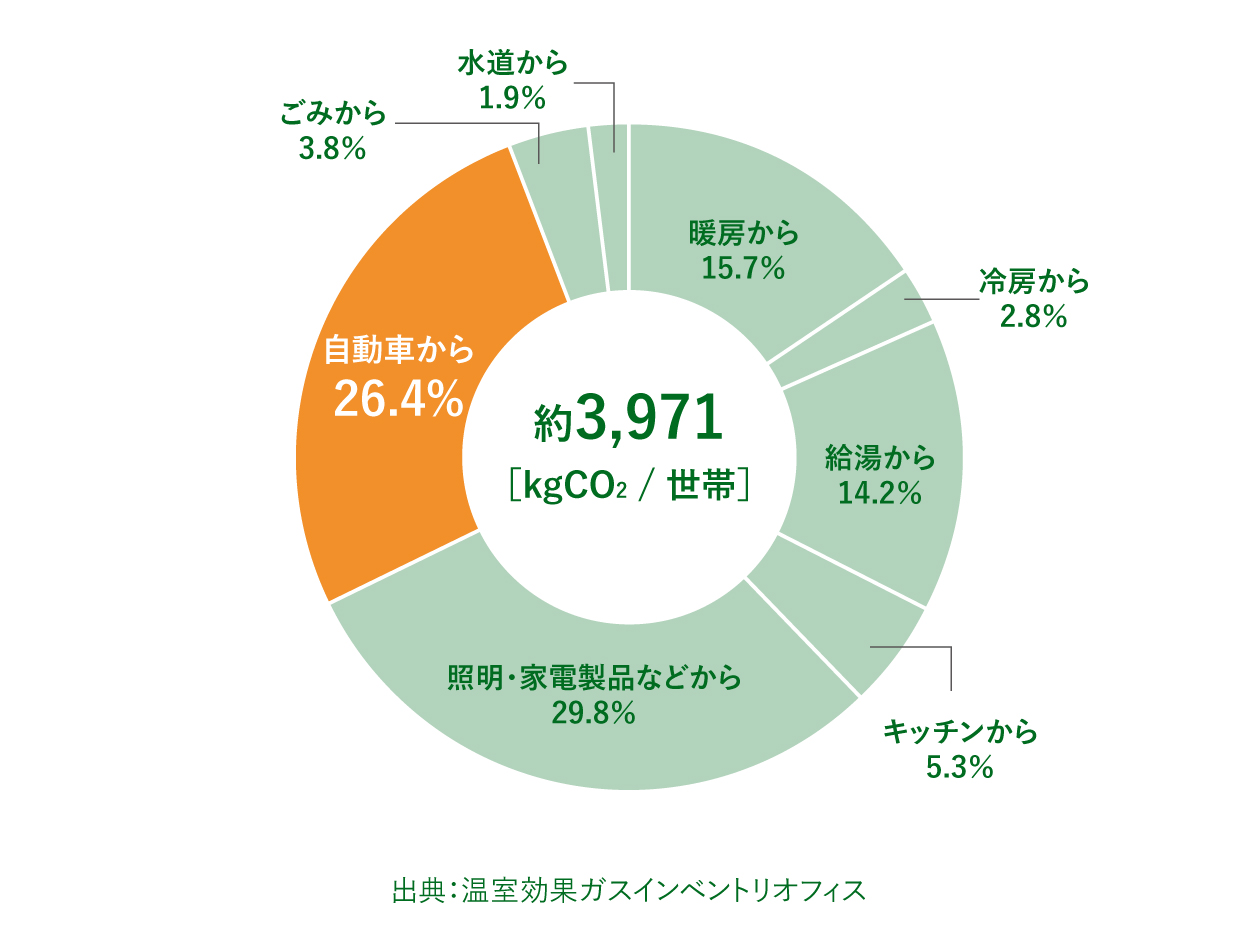

【家庭における家電製品の一日での電力消費割合】

できること6.公共交通機関の利用

【東急電鉄のSDGsトレイン「美しい時代へ号」】

自家用車を使う場合と比較して、電車やバスなどの公共交通機関を使うと、1人当たりのCO2排出量を大幅に減らすことができます。

自家用車の利用を減らし、公共交通機関を積極的に利用することで、交通渋滞や大気汚染の軽減につながります。

通勤・通学やレジャーなどで移動する際には、できるだけ公共交通機関を利用するように心掛けましょう。また、徒歩や自転車利用も地球環境に優しく、健康づくりにもなる選択肢です。

【2019年度 家庭からの二酸化炭素排出量(用途別内訳)】

★この章のまとめ★

ここで紹介したのは、SDGs目標達成のために、私たちひとりひとりができることのほんの一部です。

SDGsへの理解を深め、その時、その時代に合わせて、あなたらしく無理なく続けられる取り組みを見つけていきましょう。*9)

まとめ

今後の世界がどうなっていくのかは、私たちひとりひとりの行動にかかっています。

SDGsは、私たちが地球上で持続可能な生活を送るための道しるべであり、世界全体・社会全体・全ての人が取り組むべき目標です。

2030年が過ぎたらSDGsはどうなる?

目標の2030年に全ての目標が達成され、持続可能な地球と社会が実現していることが理想ですが、2030年が過ぎても、SDGsの目標は終わりません。なぜなら、未来には現在にはない課題や問題に直面すると予想できるからです。

また、SDGsの目標が全て達成されたとしても、それは終わりではなく新たなスタートとなるでしょう。SDGsの目標は、私たちが持続可能な未来を追求し続けるための基準であり、その達成は次の新たなステップへの、最初の一歩となるのです。

私たちは、未来もSDGsとともに、ずっと持続可能でより良い未来を目指し続けるでしょう。未来の地球と人間社会の希望をつなぐために、あなたもSDGsに取り組む一員となってください。

SDGsの目標達成において、パートナーシップは鍵と言えます。SDGsを知り、その知識を広めるとともに、身近な人とも、そうでない人とも手を取り合って、できることから行動を始めましょう!

*1)SDGs(持続可能な開発目標)とは

経済産業省『成長志向型の資源自律経済戦略』(2023年3月)

環境省『令和3年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 1 循環経済(サーキュラーエコノミー)に向けて』(2021年6月)

総務省『第1部 特集 デジタルで支える暮らしと経済 (1)我が国及び世界が乗り越えるべき社会課題』(2021年)

環境省『持続可能な開発のための2030アジェンダ/SDGs』

環境省『平成29年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第1章 地球環境の限界と持続可能な開発目標(SDGs)』(2017年6月)

*2)SDGs17の目標を一覧で確認しよう!

国際連合広報センター『SDGsのポスター・ロゴ・アイコンおよびガイドライン

農林水産省『SDGs(持続可能な開発目標)17の目標と169のターゲット(外務省仮訳)』

環境省『すべての企業が持続的に発展するために- 持続可能な開発目標(S D G s エスディージーズ)活用ガイド -』(2020年3月)

*3)SDGs17の目標にはどのようなターゲットがあるの?

農林水産省『SDGs(持続可能な開発目標)17の目標と169のターゲット(外務省仮訳)』

外務省『SDGグローバル指標(SDG Indicators)』

*4)SDGs17の目標が採択された背景

*5)目標6「安全な水とトイレを世界中に」についてもっと知ろう!

環境省『CAI Newsletter 持続可能な開発目標(SDGs)に向けたリープフロッグ・アプローチ』(2016年1月)

環境省『平成29年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第2節 SDGsの各ゴールの関係と世界の現状』(2017年6月)

国際協力機構『環境配慮型トイレで、女性を守り、雇用を生む インド』

日本貿易振興機構『インド標準に関する報告書』(2017年3月)

日本貿易振興機構『インドの環境・水ビジネスに日系企業が熱い視線』(2018年11月)

環境省『Water Styleサミット』(2016年12月)

経済産業省『METI Journal 水ビジネスの未来はどうなる?』(2021年11月)

経済産業省『METI Journal 世界の水インフラはどうなっているのか?』(2021年11月)

*6)日本国内のSDGs目標達成に向けたこれまでの活動と結果

資源エネルギー庁『次世代エネルギー「水素」、そもそもどうやってつくる?』(2021年10月)

外務省『日本政府の取り組み 持続可能な開発目標(SDGs)推進本部』

外務省『SDGs実施指針改定版(概要)(1)』(2019年12月)

外務省『SDGsアクションプラン2023~SDGs達成に向け、未来を切り拓く~』(2023年3月)

TOYOTA『トヨタの燃料電池自動車(FCEV)MIRAIと水素のFAQ MIRAIについて』

住友化学『【プロジェクトストーリー】エタノール由来ポリオレフィンで循環型社会の実現を目指す』

住友化学『【プロジェクトストーリー】エタノール由来ポリオレフィンで循環型社会の実現を目指す』

住友化学『住友化学グループのサステナビリティ推進とSDGs』

住友科学『プラスチック資源循環に係る廃棄物由来の取り組みの事業化を推進』(2021年2月)

*7)これからのSDGsへの取り組みの展望

METI Journal『ビジネスとSDGsの両立に向けて』(2022年2月)

*8)私たちもSDGsの目標も、全てはつながっている

環境省『平成29年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第2節 SDGsの各ゴールの関係と世界の現状』(2017年6月)

*9)SDGs目標達成のために、わたしたちにできること

政府広報オンライン『海のプラスチックごみを減らしきれいな海と生き物を守る!~「プラスチック・スマート」キャンペーン~』(2019年5月)

環境省『プラスチック・スマート 海洋プラスチックごみ』(2019年8月)

環境省『再エネ100%の電車に乗って、環境にやさしい「スマートムーブ」しませんか?』(2022年3月)

環境省『【SDGsライフのヒント】スマートムーブ』(2021年9月)

環境省『持続可能な開発⽬標(SDGs)活⽤ガイド [第 2 版]』

環境省『持続可能な開発目標(SDGs)活用ガイド [第2版](本編)【PDF 3.8MB】』

環境省『持続可能な開発目標(SDGs)活用ガイド [第2版](資料編)【PDF 8.6MB】』

厚生労働省『厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進』